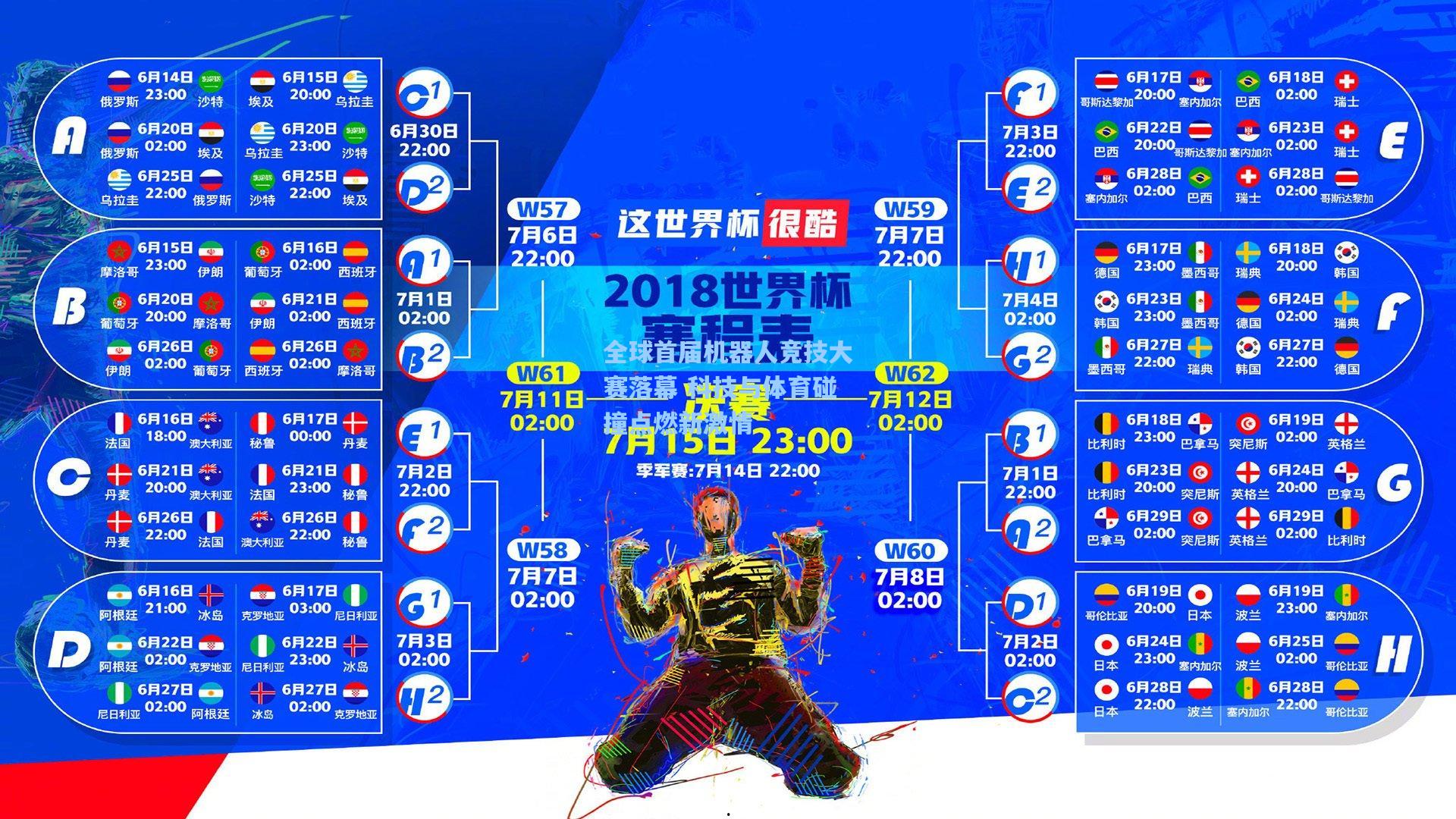

在科技与体育融合的新时代背景下,全球首届机器人竞技大赛于近日圆满落幕,这场为期三天的赛事吸引了来自25个国家的顶尖团队,他们携自主研发的智能机器人同台竞技,为观众呈现了一场充满未来感的体育盛宴,比赛不仅展现了人工智能与机械工程的巅峰水平,更开创了体育竞赛的新模式,引发全球科技与体育界的广泛关注。

赛事亮点:速度与力量的智能对决

本次大赛设置了多个竞技项目,包括机器人短跑、障碍越野、举重对抗及团队协作挑战,最受瞩目的当属“极限冲刺”项目——机器人需在100米直道上完成加速、平衡与冲刺的全过程,来自德国的“闪电行者”以9.58秒的成绩夺冠,这一成绩甚至超越了人类百米世界纪录,引发全场惊叹,项目负责人表示:“机器人的爆发力与精准控制能力远超人类,但如何在高强度运动中保持稳定性仍是技术难点。”

另一项高难度项目“力量之王”则考验机器人的承重与抓举能力,日本团队研发的“钢铁巨人”以举起500公斤杠铃的成绩夺冠,其仿生关节设计与液压系统成为制胜关键,赛事评委指出:“机器人举重的意义在于探索极端环境下的机械耐力,未来或可应用于救援领域。”

科技突破:从算法到硬件的全面升级

参赛机器人的核心技术集中在人工智能算法、传感器响应与材料科学三大领域,美国团队的“量子猎手”凭借深度学习算法,在障碍越野项目中以零失误表现夺冠,其研发者透露:“机器人通过实时地形扫描与路径优化,能在0.1秒内完成决策,这得益于新一代神经网络的训练。”

中国团队则展示了轻量化材料的创新应用,其作品“风影”采用碳纤维与钛合金复合结构,重量仅为同类机器人的60%,却在对抗赛中表现出色,团队负责人表示:“减重不减力是未来机器人体育的发展方向。”

社会反响:体育精神的重新定义

尽管机器人竞赛与传统体育存在差异,但“公平竞争”“突破极限”的体育精神依然贯穿始终,国际奥委会代表在观摩后表示:“这类赛事为体育多元化提供了新思路,未来或考虑设立科技体育专项。”

观众的热情同样高涨,现场门票早在开赛前一周售罄,线上直播峰值观看人数突破2000万,一位来自巴西的观众感叹:“看到机器人在赛场上拼搏,仿佛看到了科幻电影中的场景成真。”

争议与思考:人类运动员会被取代吗?

随着机器人竞技水平的提升,人类体育是否会被取代”的讨论也随之升温,体育伦理学家指出:“机器人竞赛是工具理性的胜利,但人类体育的情感价值与人文精神不可复制。”赛事主办方则强调:“我mk体育们的目标是探索科技与体育的共生关系,而非替代。”

未来展望:科技体育的产业化之路

本次大赛的成功举办为机器人竞技的产业化奠定了基础,多家科技企业已宣布投资相关联赛,预计三年内将形成覆盖研发、赛事、教育的完整生态链,国际机器人联盟主席表示:“下一届赛事将增设水下竞技与空中格斗项目,进一步拓展技术边界。”

在这场科技与体育的跨界狂欢中,人类不仅见证了机械的极限,更看到了未来社会的无限可能,正如一位参赛者所说:“机器人没有心跳,但它们让人类的梦想跳动得更加强烈。”